エネルギー供給、もろさ露呈=日本の市民生活・企業直撃―脱炭素との両立急務・ウクライナ侵攻1年 2023年02月22日

ロシアのウクライナ侵攻から24日で1年となる。欧州でのエネルギー供給不安による燃料価格の高騰は、日本の市民生活や企業も直撃。国内の電力需給逼迫(ひっぱく)も重なり、エネルギー資源の9割近くを輸入に頼る日本のもろさを露呈した。危機収束は見通せず、エネルギー安定供給と脱炭素の両立は待ったなしだ。

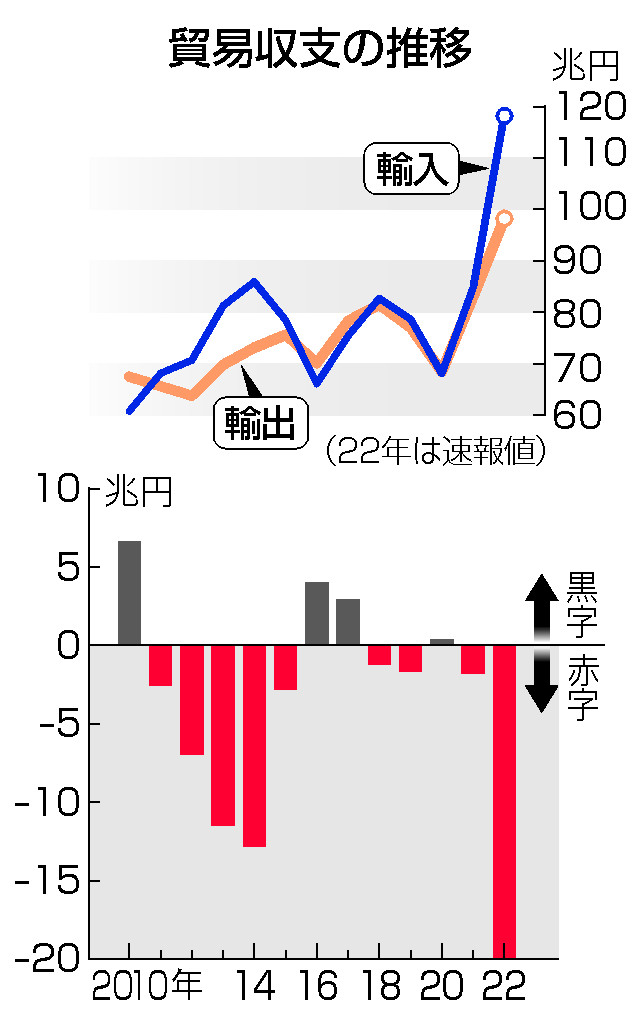

財務省発表の2022年の貿易統計は輸入額が初めて100兆円を超え、貿易赤字は過去最大の20兆円弱に膨らんだ。円安と共に要因となったのは輸入額の約3割を占めた化石燃料だ。侵攻や西側諸国の対ロ制裁でロシア産原油や天然ガスの欧州向け供給が途絶するとの懸念から、世界的に燃料高が加速した。

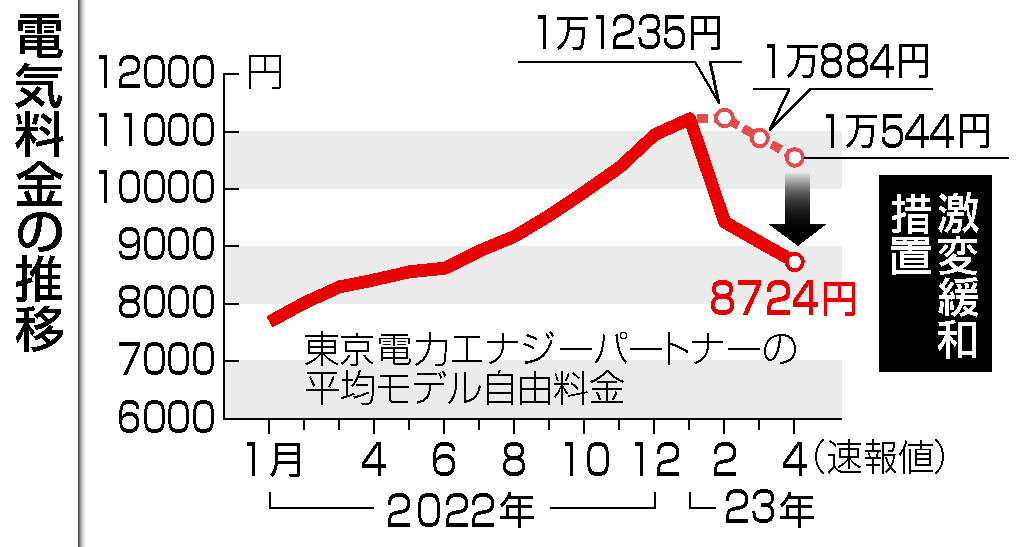

国内では電気やガス料金が急上昇。原材料高も相まって昨年12月の消費者物価指数(生鮮食品除く総合)は前年同月比4%上昇と41年ぶりの高水準となった。政府は補助金でエネルギー高に圧迫される家計や企業の負担を軽減しているが、財政負担は重い。「資源国への国富流出に留意する必要がある」(鈴木俊一財務相)と貿易赤字の拡大に焦りを募らせる。

一方、昨年3月には一部の火力発電所停止や気温低下を理由に東京電力と東北電力の管内で初の「電力需給逼迫警報」が発令された。6月にも東電管内で「電力需給逼迫注意報」が発令。家庭や企業が節電を迫られた。

日本エネルギー経済研究所の小山堅首席研究員は、一連の事態で「多くの国民は、エネルギーの安定供給が暮らしを守る上で不可欠だと思い起こした」と指摘。特に各種世論調査で、東電福島第1原発事故後停止している原発の再稼働への賛成が反対を上回ってきたことを挙げ、「大きく潮目が変わった」と語る。

政府は今月、安定供給と脱炭素を両立する「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」を閣議決定。原発への「依存度低減」路線を転換し、建て替えや運転期間延長による「最大限活用」にかじを切った。

GXでは原発に加え、省エネや再生可能エネルギー、水素などを総動員し、10年で官民総額150兆円超を投じる。ただ、うち130兆円規模と見込む民間資金を呼び込めるかは不透明。当面は天然ガスの安定的な調達も課題となる。

欧州が暖冬であったため足元の天然ガス価格は低下してきたが、来冬こそ「本当の危機の恐れがある」(大和総研)との声は多い。「ゼロコロナ」政策を解除した中国の需要が拡大すれば、液化天然ガス(LNG)争奪戦が危惧される。先進7カ国(G7)議長国を今年務める日本が、世界市場安定へ国際協調を促せるかも焦点だ。

その他の写真