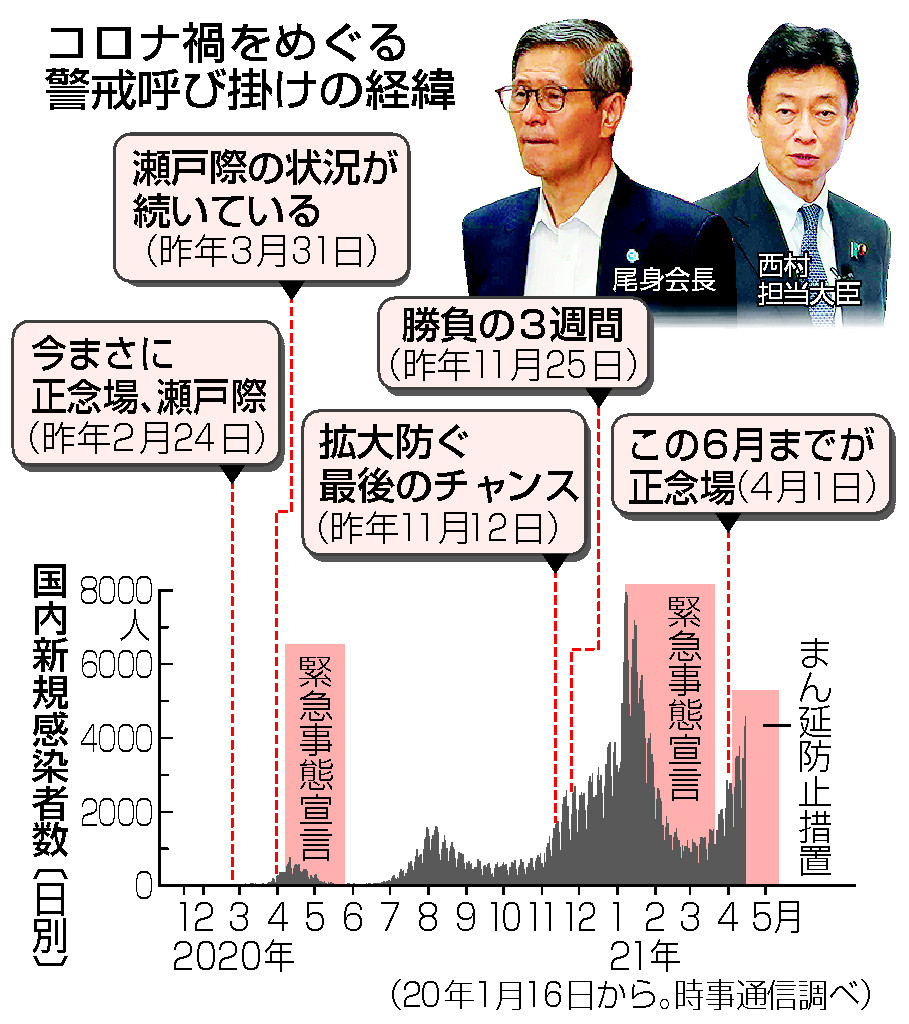

繰り返される「正念場」=コロナ警鐘、半ば日常化―識者「明確な目標を」 2021年04月16日

「勝負の3週間」「最後のチャンス」。政治家や有識者はこれまで、こうした表現で何度も新型コロナウイルスへの警鐘を鳴らし続けてきた。非常事態が半ば日常化した中で適用拡大された「まん延防止等重点措置」で街に緊張感は戻るのか。専門家は「このままでは大変だ、と脅すような警告はもう響かない。明確な目標を示し、前向きな協力要請に切り替える段階だ」と指摘する。

国内で初めて感染が確認された翌月の昨年2月、政府の専門家会議は「この1~2週間がまさに正念場、瀬戸際だ」と発信。以来、感染状況が悪化するたびに「ステイホーム」や「3密回避」といった標語が登場、注意喚起が繰り返されてきた。

菅政権が「勝負の3週間」と呼び掛けたのは第3波が襲った昨年11月。だが、2回目の緊急事態宣言を避けることはできなかった。政府が大阪など3府県への重点措置適用を決めた今月1日、基本的対処方針分科会の尾身茂会長は「昨年春も正念場という言葉を使ったと思うが」と前置きした上で、「今は高齢者にワクチンが届く6月ごろまでが正念場だ」と訴えた。

度重なる警鐘にも感染拡大が続く新型コロナウイルス。新潟青陵大大学院の碓井真史教授(社会心理学)は「人は刺激に慣れる。言葉を変えて注意喚起するのも有効だが、それだけで緊張感を維持するのはもはや限界だ」と話す。ウイルスへの恐怖や世間体を重視する国民性からマスク着用などは浸透したものの、国内での感染確認から1年以上経過し、警鐘への慣れや自粛疲れが広がったとみる。

特に、重症化リスクが比較的小さいとされる若年層では当初ほどの恐怖心がなくなり、感染対策は政治家や役所がやるものという「人ごと意識」が強まったとも分析。「今後は『感染者を何人減らせば、これができるようになる』といった明確で達成感のある目標を社会で共有し、感染防止を自分ごとに感じてもらう必要がある」と強調した。