かつての失敗ヒントに=新開発の第1段エンジン―簡素で安全、再使用も視野・H3 2024年02月17日

H3ロケットの第1段に導入された新開発のエンジン「LE―9」は1号機に続き、2号機でも成功した。今後、3Dプリンターの本格導入など、費用低減や信頼性向上への改良が続けられるが、H3の根幹を支える新規技術の連続成功は、今後の運用へ弾みとなる。

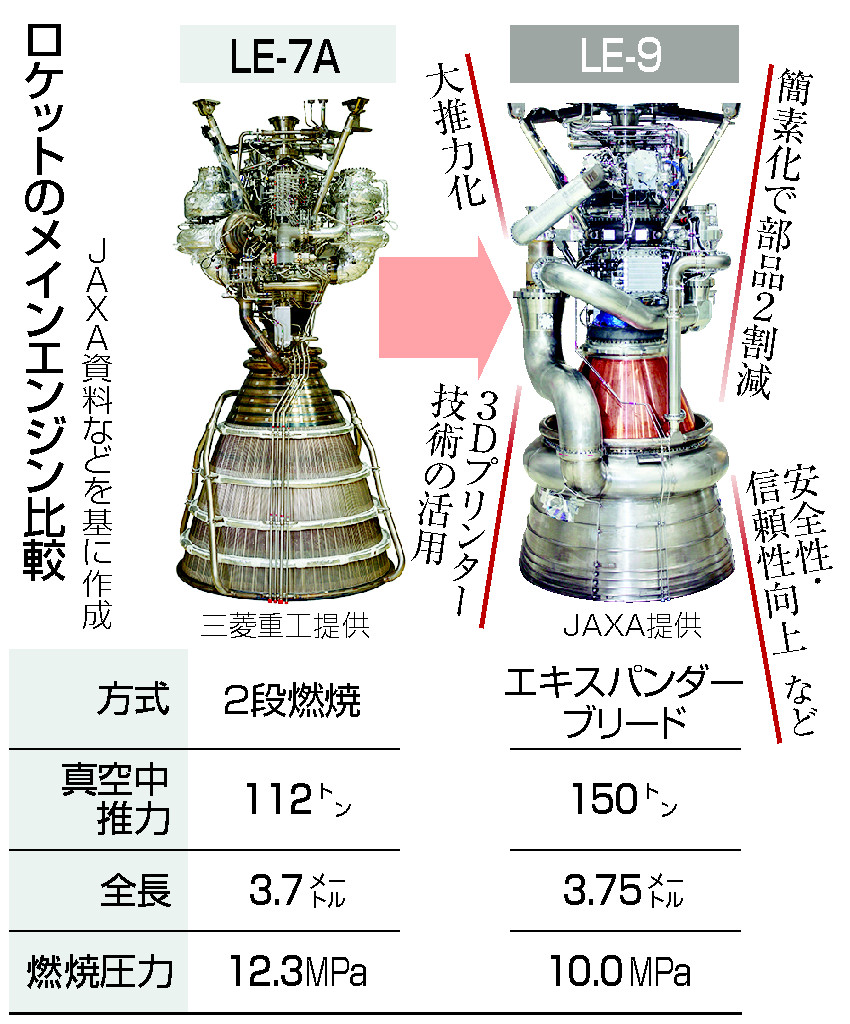

LE―9は、H2Aの第1段エンジン「LE―7A」と同じく液体水素を燃料に用いるが、燃焼方式を抜本的に変更。簡素な構造と安全性を両立しながら、約1.4倍の推力を実現した。日本が独自に磨いてきた燃焼方式で、開発のヒントは約25年前の打ち上げ失敗にあった。

LE―7Aは米スペースシャトルの主エンジンと同じ「2段燃焼サイクル」方式を採用。大きな推力が得られる一方、副燃焼室が必要で、配管なども複雑化する。高圧の部位も多く、制御を誤ると爆発の恐れがあるなど運用も難しかった。

一方、LE―9は燃焼室壁面から得た熱を利用してタービンを駆動する「エキスパンダーブリード」方式。燃焼室が一つと構造が簡素で、温度や圧力の変化が緩やかなため、異常時も爆発などにつながりにくい。

H2AやH2の第2段に使われた方式で、第1段エンジンの不具合で打ち上げに失敗した1999年のH2・8号機では、機体が制御不能になる中でも予定通りに起動。悪条件に強いことが注目された。

ただ、主エンジンに用いるには推力を10倍以上に大規模化する必要があった。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2005年から約10年かけて燃焼室の大型化などの先行研究を実施、技術的な課題を洗い出した。

開発を担ったJAXAの黒須明英ファンクションマネジャーは「日本以外に実用化している国はない、独自の技術だ」と強調。「将来の宇宙輸送に適した土台ができた。再使用技術など、この先もロケットを使っていく中で、基礎となるエンジンを送り出せたと思う」と話した。